青藏高原隆升、活动机制得到新的证据—基于BKM-RRCG和动态约束的卫星重力三维反演成像技术

近日,中国地质调查局成都地质调查中心(西南地质科技创新中心)地球物理团队在国际地学权威T1期刊IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing以及SCIENCE CHINA: Earth Sciences上发表了题为 “Gravity Inversion in Spherical Coordinates with Dynamic Re-Weighting Matrix”和“Gravity anomalies reveal steep subduction of the Indian continental mantle lithosphere beneath the eastern Himalaya”的研究论文。梁生贤高级工程师为第一作者,廖国忠高级工程师,焦彦杰正高级工程师、郭镜高级工程师、李富正高级工程师为共同作者。

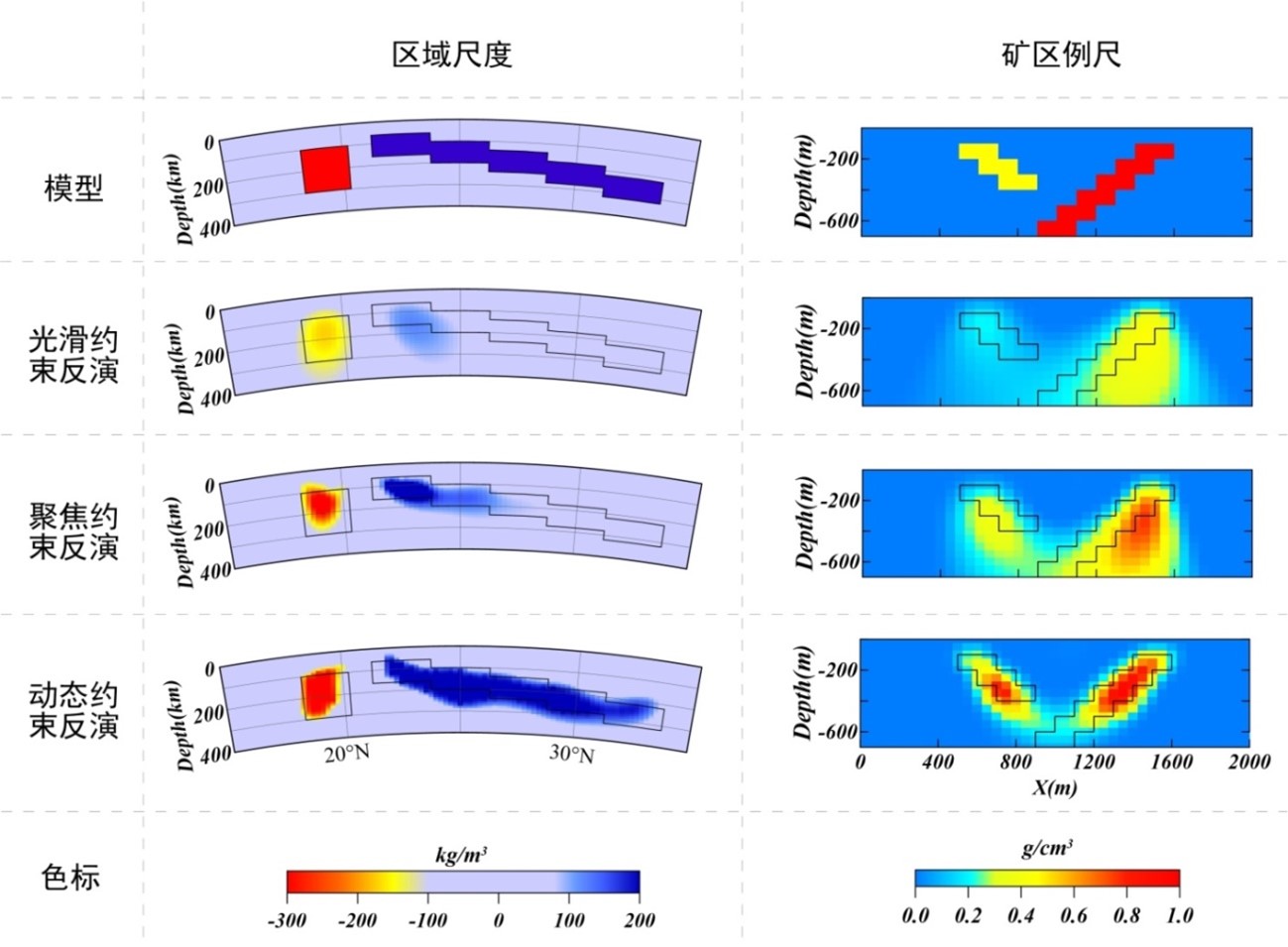

卫星与地面重力数据覆盖范围广、点位分布均匀,这为探索青藏高原密度结构提供了坚实数据支撑。然而,重力反演——即从重力数据中恢复地下密度结构的过程,面临着结果模糊与计算成本高昂的双重挑战。为克服这些难题,中国地质调查局成都地质调查中心(西南地质科技创新中心)地球物理团队,经过数年研发与迭代升级,推出基于BKM-RRCG(分块核矩阵再加权正则化共轭梯度法)和动态约束的重力反演方法,在显著降低反演成本的同时,极大提高了反演结果的分辨率,特别是在识别深部缓倾斜异常和弱异常方面表现出色(图1)。

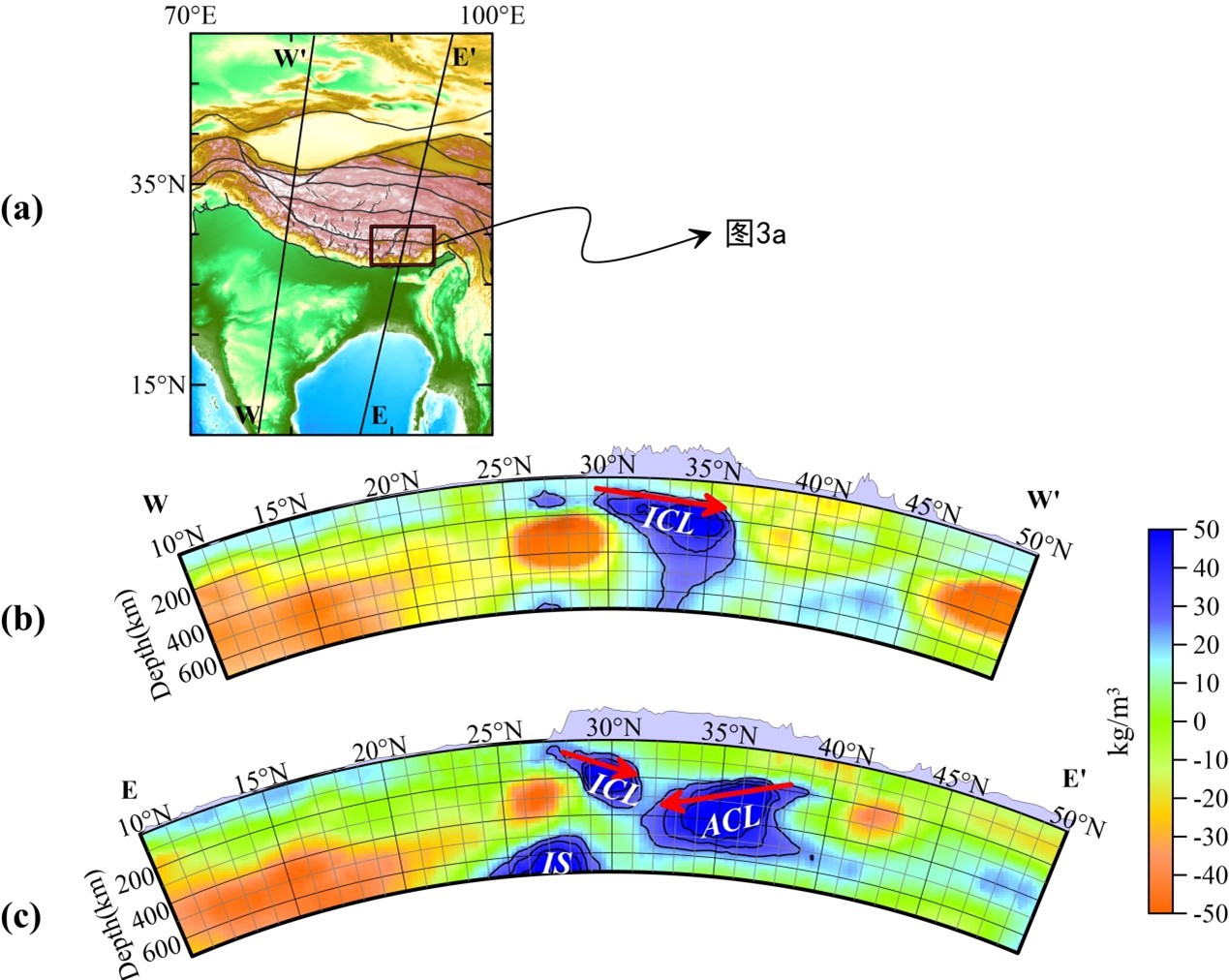

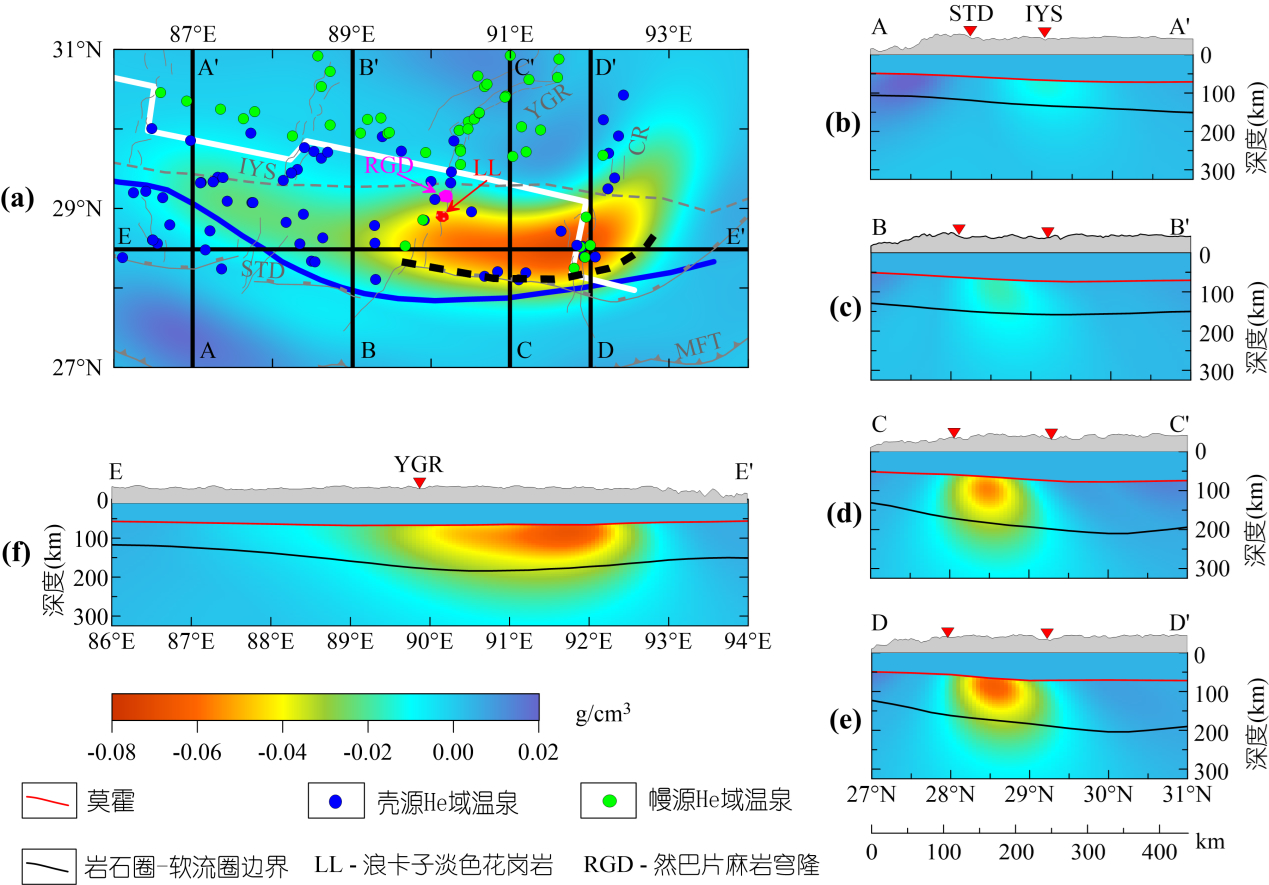

利用这一创新技术,团队成功获取了青藏高原东南部和更广泛区域两个不同尺度的密度结构信息(图2a)。通过分析密度异常,团队发现青藏高原深部结构在东西方向上存在显著的差异(图2,图3):大致以近南北向的亚东-谷露裂谷,高密度的印度板块在高原东部之下可能呈陡俯冲的几何形态,其地幔缝合线位于雅鲁藏布江缝合带以南,同时,在双湖地堑以东的高原北部之下,亚洲板块还具有向南俯冲的特征;而在高原西部之下,印度板块则呈近水平俯冲的几何形态,其北部前缘最远可能抵达塔里木盆地南部附近。这种东西明显不同的深部结构为揭示青藏高原东西向不对称的隆起机制、东西不同的构造活动机制以及岩浆活动机制提供了重要线索。

图1 不同反演方法效果对比

截面中的蓝色阴影代表放大30倍后的形貌。红色箭头表示板块俯冲的方向,ICL代表印度大陆岩石圈,ACL代表亚洲大陆岩石圈,IS代表拆离的印度板片

图2 (a)青藏高原及周缘地形构造简图;(b)西部沿WW’截面的密度结构;(c)西部沿EE’截面的密度结构

(a)深度90 km处的水平切片;(b)-(f)分别对应于沿A-A’、 B-B’、 C-C’、 D-D’、 E-E’的垂直切片。(a)中的蓝色实线代表Li等(2008)根据P波层析成像得出的ICML顶部100km等深线;白色实线代表Klemperer等(2022)根据幔源3He推测的地幔缝合线;黑色虚线代表本研究推断的地幔缝合线;地热温泉数据来自侯增谦和李振清(2004)以及Klemperer等(2022)。岩石圈-软流圈边界数据来自Zhao等(2010)以及Zhao等(2011)

图3 密度异常切片

论文链接:

https://doi.org/10.1007/s11430-022-1110-y

https://doi.org/10.1109/TGRS.2024.3487145

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号