沉积地球化学揭示南华纪大塘坡组古海洋氧化还原条件、古盐度变化及锰矿成矿作用

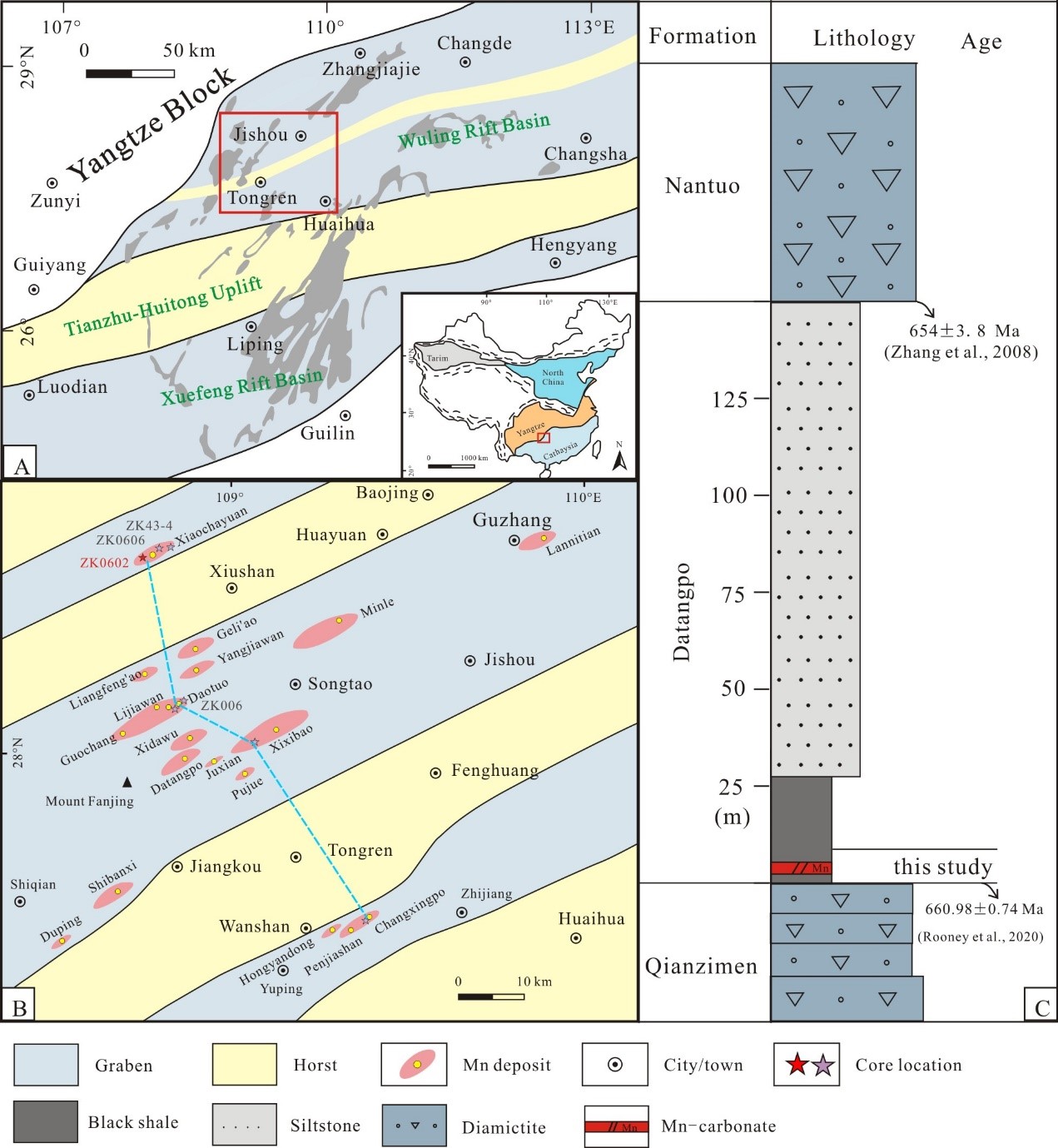

古海洋化学条件在认识沉积型锰矿床的成因方面起着关键作用。前人对南华纪大塘坡组锰矿成矿的研究多集中于南华裂谷盆地南缘,对盆地北缘开展的研究相对较少。基于上述问题,中国地质调查局成都地质调查中心(西南地质科技创新中心)马志鑫高级工程师,联合重庆市地勘局、贵州省地矿局、河南理工大学、中国海洋大学等单位科研人员,对南华裂谷盆地北缘重庆秀山钻孔ZK0602的岩心开展了沉积学和多地球化学指标分析(图1),在南华纪大塘坡组古海洋氧化还原条件、古盐度变化及锰矿成矿作用取得了新的进展和认识,加深了对南华纪古海洋环境演化与沉积型锰矿成矿作用的认识。

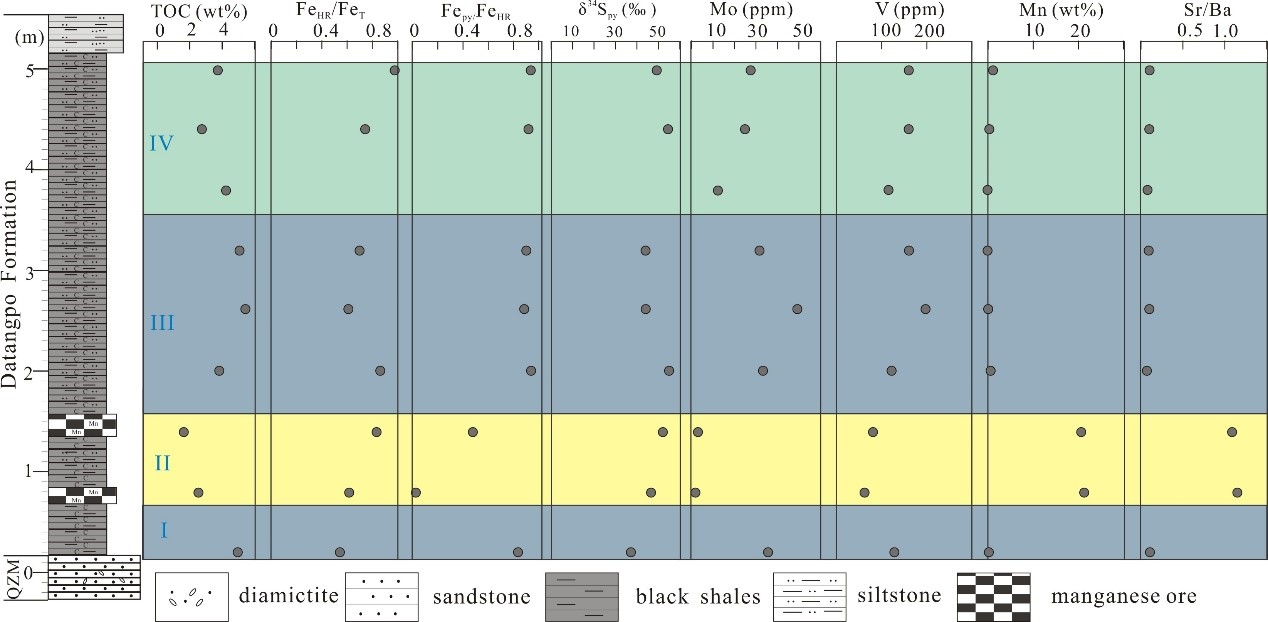

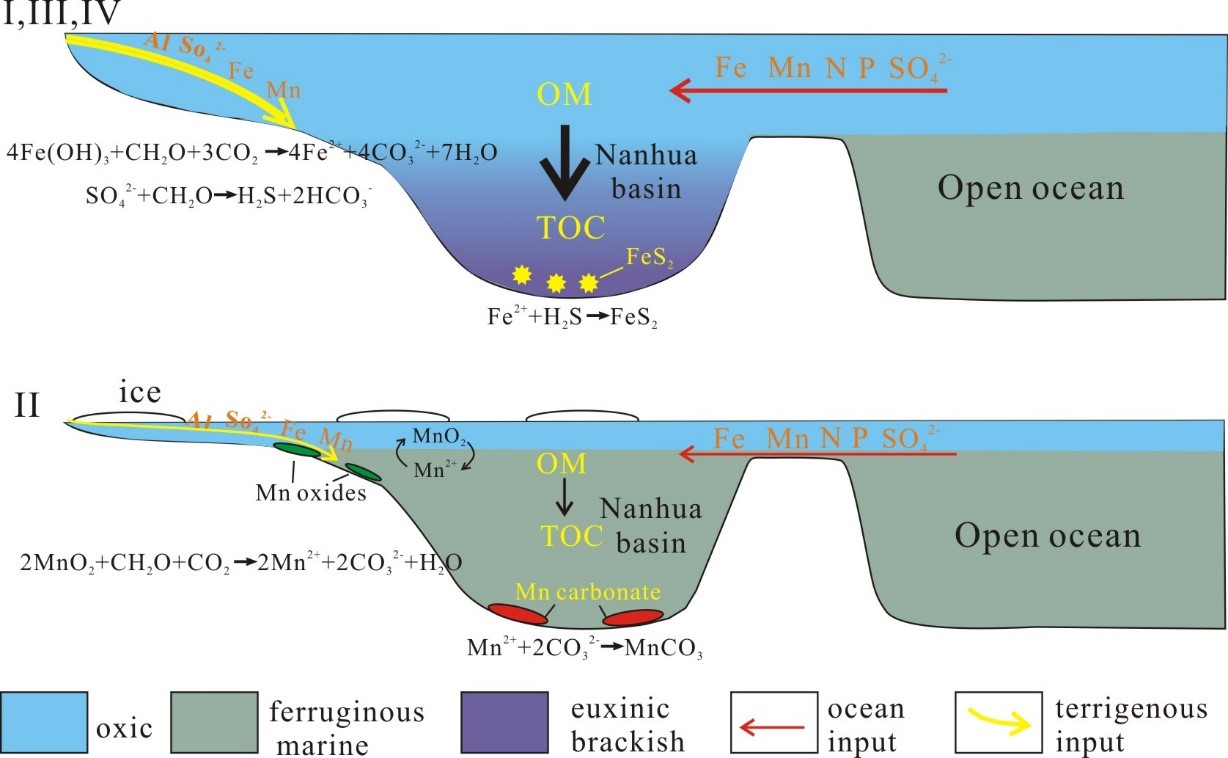

研究结果表明,大塘坡组下部总体形成于闭塞缺氧的淡水-半咸水环境,根据地球化学指标的变化,可细分为四个阶段(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)。相对较高的锰含量与锰矿成矿作用与阶段Ⅱ的缺氧铁化海洋环境相关,该段夹于两个缺氧硫化的淡水-半咸水阶段(Ⅰ和Ⅲ)之间(图2)。本文提出了一个新的模型,用于解释古海水氧化还原条件、古盐度、古气候波动与锰成矿作用之间的协同演化关系。在阶段Ⅰ和Ⅲ期间,斯图特冰期(Sturtian)冰消期驱动的气候变暖增强了化学风化作用,增加了进入盆地的陆源物质输入,并降低了水体盐度。同时,来自开阔海洋和陆源的营养输入增加,提高了表层水体的初级生产力,进而加剧了水体中厌氧有机质的矿化作用,导致底层水体硫化,并促进黄铁矿的形成。相反,在阶段Ⅱ期间,随着间冰期内小冰段的出现,化学风化作用减弱,陆源输入减少,盆地水体盐度上升至海洋水平。来自海洋和陆地的营养供应减少,导致初级生产力下降,从而减少了有机质和硫酸盐通量。这种水体化学条件的变化使得锰还原作用成为阶段II有机质氧化的主要途径,导致菱锰矿在水-沉积物界面附近沉淀富集成矿(图3)。

本研究得到自然资源部基岩区矿产资源勘查工程技术创新中心(MREBZ-2023-OF01)、国家自然科学基金项目(42202111)、河南省高等学校重点科研项目(24A170019)和河南省高校基本科研业务费(NSFRF2502121)的资助。研究成果发表于国际地学领域知名学术期刊Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology。

引用方式:Ma Z X, Ling Y, Qin Y J, Liu Y, Yao X C, Wang P, Liu X T, 2025. Paleo-ocean chemistry characteristics of the Cryogenian Datangpo Formation in South China and implications for manganese metallogenesis[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 677: 113212.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2025.113212

图1 中国南方南华纪大塘坡组的地质框架(A,扬子地块东南缘南华裂谷盆地构造;B,渝黔湘毗邻地区的构造格局、锰矿床分布及研究剖面;C,重庆秀山 ZK0602 钻孔大塘坡组地层剖面)

图2 ZK0602 钻孔大塘坡组地球化学地层综合柱状图

图3 南华盆地大塘坡组下部的分层海洋与锰成矿作用示意图模型。斯图特冰期消融期间(Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ),南华盆地的次表层水体以缺氧硫化淡水-半咸水环境为主;而在小冰段时期(Ⅱ 段),则出现铁化海洋环境,有利于菱锰矿的形成

(基础地质室 马志鑫 供稿)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号