首页 > 投稿栏_成都地调中心

地球物理方法助力查明成都平原第四系结构

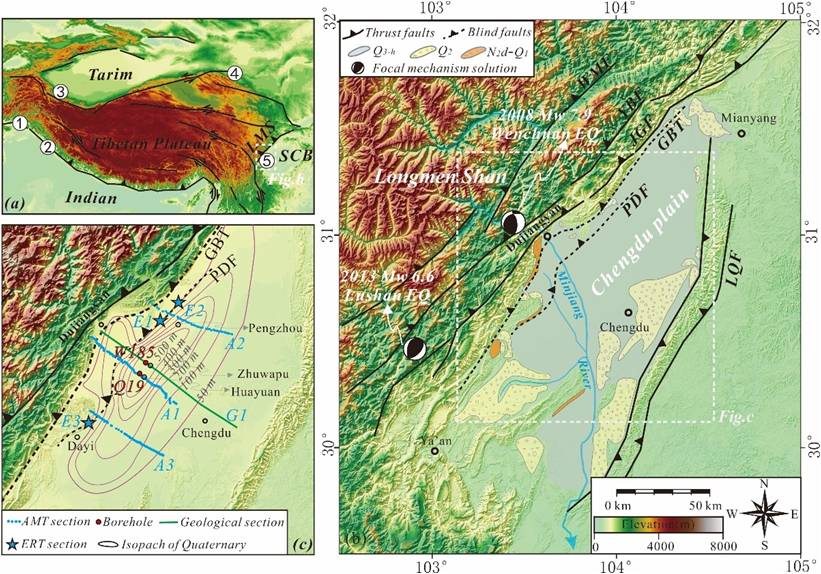

同构造沉积物记录了活动断褶带的生长过程。龙门山位于青藏高原东缘,海拔高于四川盆地约4000米,是典型的活动汇聚山脉,调节了晚新生代以来高原的东向扩展。然而,龙门山的形成机制还存在争议,这主要是来自于对两类端元模型的不同认识,即地壳断裂与缩短作用和中下地壳流。要进一步认识龙门山的形成演化,开展其同构造沉积的第四系研究就显得较为关键。成都平原第四系沉积物是晚新生代时期龙门山前缘构造变形的同构造沉积物,对于认识龙门山的形成演化具有重要意义。此外,由于第四系松散沉积物可放大地震振动造成的灾害,威胁成都平原的地质安全,如2008年汶川Mw7.9级地震,2013年芦山Mw6.6级地震(图1b)。显然,了解成都平原第四系对于进一步认识龙门山的形成和成都平原地震安全性评价具有重要意义。然而,成都平原第四系的结构和形成机制还未解决。对于成都平原的形成,前人提出了一些有趣的模型,如隐伏逆冲断层、平行走滑断层和河流侵蚀,这些模型的提出大多是基于地表调查或少量早期的水文钻探,没有考虑到深部结构。

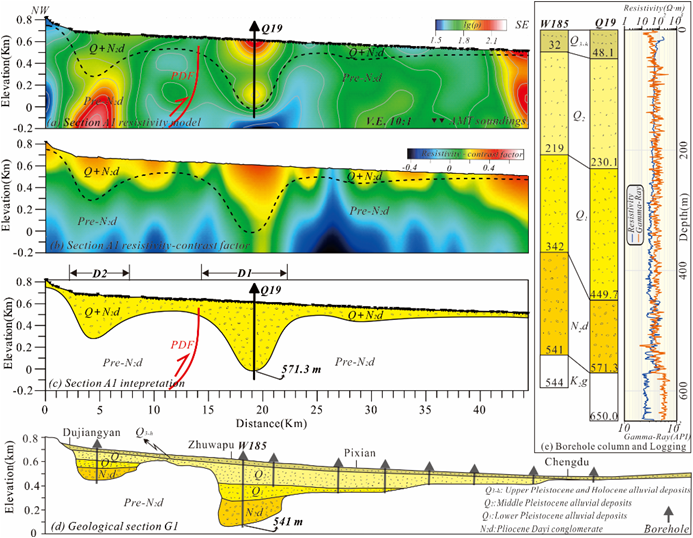

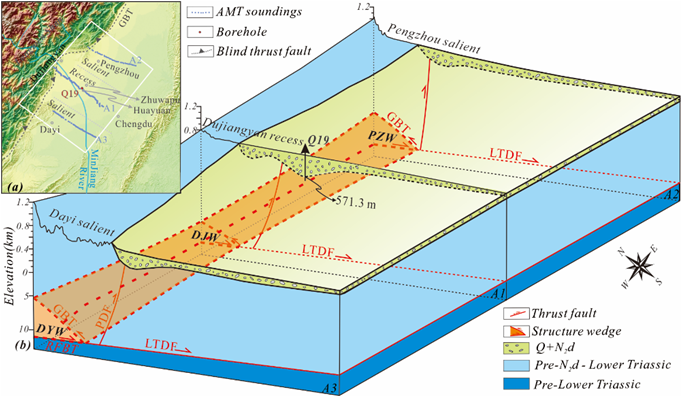

中国地质调查局成都地质调查中心地球物理团队充分发挥专业优势,采用音频大地电磁法(AMT)、高密度电阻率(ERT),结合钻孔资料、地震及河流侵蚀资料揭示了成都平原的第四系空间结构,构建了成都平原第四系形成演化模式。综合地球物理反演成像认为成都平原第四系最大厚度大于前人认识的541米(竹瓦铺段)。经指导钻探验证,在成都平原花园段第四系厚度达571.3 米,与地球物理推断的深度基本一致,这是迄今为止成都平原第四系钻探控制的最大厚度(图2)。结合前人的资料,我们认为随着龙门山前缘向四川盆地的楔入,在岷江的强烈侵蚀作用下,形成了不同尺度的构造楔,这就契合了利用AMT和ERT揭示的第四系构造格局(图3)。因此,我们认为深部构造与地表作用的耦合控制了成都平原第四系的形成。

研究成果发表于国际学术期刊Tectonophysics。(Qiao Wang*, Hua Li, Shibin Xia, Jian Yang, Wei Zhang, Guozhong Liao, Donghui Wang,2022,Geometry of the Quaternary strata along the middle segment of the Longmen Shan and its formation mechanism: Insights from AMT,ERT and borehole data.Tectonophysics,826: 229226,DOI: 10.1016/j.tecto.2022.229226)

原文链接:https://authors.elsevier.com/a/1ea1t98wdz-5G

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号