首页 > 投稿栏_成都地调中心

罗平生物群化石特异埋藏机制研究取得新进展

罗平生物群是二叠-三叠纪之交生物大绝灭绝后,海洋生态全面复苏的典型代表,为我们认识和探索三叠纪生命演化及海洋生态系统提供了一个理想窗口。近年来,在罗平生物群化石门类发现和研究方面取得的丰硕成果,加深了我们对中三叠世海洋生态系统结构的认识,然而对罗平生物群特异埋藏的古海洋环境背景和埋藏机制研究还相对缺乏。

针对上述问题,中国地质调查局成都地质调查中心马志鑫高工、胡世学研究员等联合中国地质大学(北京)吴怀春教授、中国海洋大学刘喜停副教授,利用云南省罗平县响洞坡剖面多种地球化学指标(TOC, TN, P/Al, Cuxs, Nixs, Baxs, δ13Ccarb, δ13Corg)分析,结合沉积学、埋藏学证据,揭示了罗平生物群化石层位的海洋初级生产力波动、氧化还原条件变化与化石埋藏的关系。结果表明,化石的特异埋藏层位具有相对高的初级生产力和缺氧的底层水特征,初级生产力主要来源为真核藻类和原核微生物。

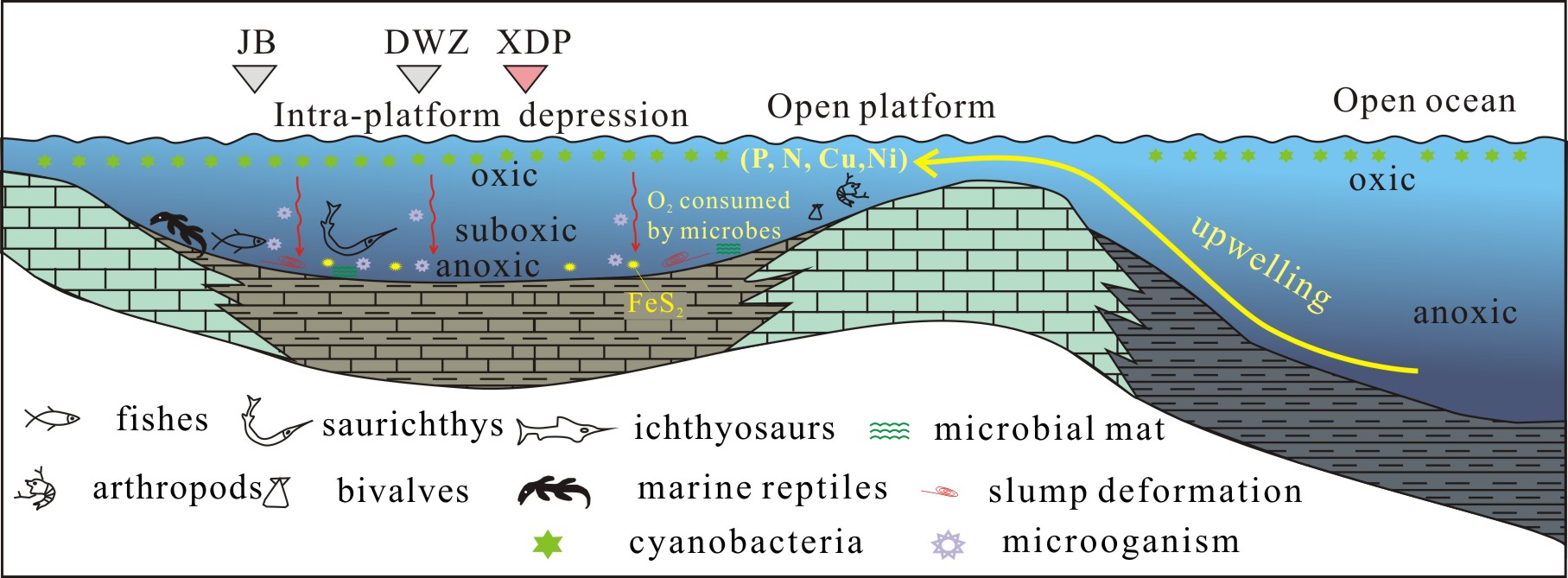

通过综合相邻区域的研究成果,提出古海洋初级生产力繁盛促进罗平生物群化石特异埋藏的机制(图1):在中三叠世巨型季风气候作用下,上升流把广海营养物质传送至扬子碳酸盐台地内部,同时期火山活动也带来了丰富的营养成分,导致表层海水富营养化,促进表层海洋初级生产力的繁盛。随后,大量有机质埋藏和成岩过程中消耗水体和沉积物中的溶解氧,导致底层水缺氧,抑制了化石的分解作用和生物扰动作用,有利于罗平生物群化石的特异埋藏。该过程同时促进了微生物席的发育,这对化石具有一定密封保护作用,最终造就了罗平生物群化石的特异埋藏。

Zhixin Ma, Shixue Hu, Huaichun Wu, Xiting Liu, Changyong Zhou, Wen Wen, Qiyue Zhang, Jinyuan Huang, Xiao Min, 2022. High productivitypromoted exceptional fossil preservation of the early Middle Triassic Luoping biota of Yunan Province, China. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 607, 111286.

论文链接https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111286

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号