成都地调中心利用三维大地电磁成像揭示扬子地块西南缘菜子园—通安洋向北俯冲极性

近日,中国地质调查局成都地质调查中心(西南地质科技创新中心)(以下简称“成都地调中心”)在国际地学期刊Precambrian Research上发表了题为“A possible northward subduction in the southwestern Yangtze block during the Rodinia assembly: New constraints from three-dimensional magnetotelluric imaging”的研究论文。夏时斌高级工程师为第一作者,王桥正高级工程师和杨剑正高级工程师为通讯作者,崔晓庄研究员、任光明正高级工程师、廖国忠高级工程师和李德伟博士为共同作者。

扬子地块是罗迪尼亚超大陆和哥伦比亚超大陆的重要组成部分,记录了与这些超大陆演化相关的地球动力学过程。近年来,成都地调中心前寒武纪调查团队在扬子地块西南缘新发现的中远古代菜子园—通安增生杂岩,是了解扬子地块前寒武纪演化的一个理想窗口。菜子园—通安增生杂岩的出露表明曾存在一个古老的大洋盆地,将扬子地块分隔成了北部和南部的微地块,在罗迪尼亚超大陆汇聚的过程中,这个大洋盆地经历了俯冲作用并最终闭合。然而,与之相关的俯冲极性仍然不明确。

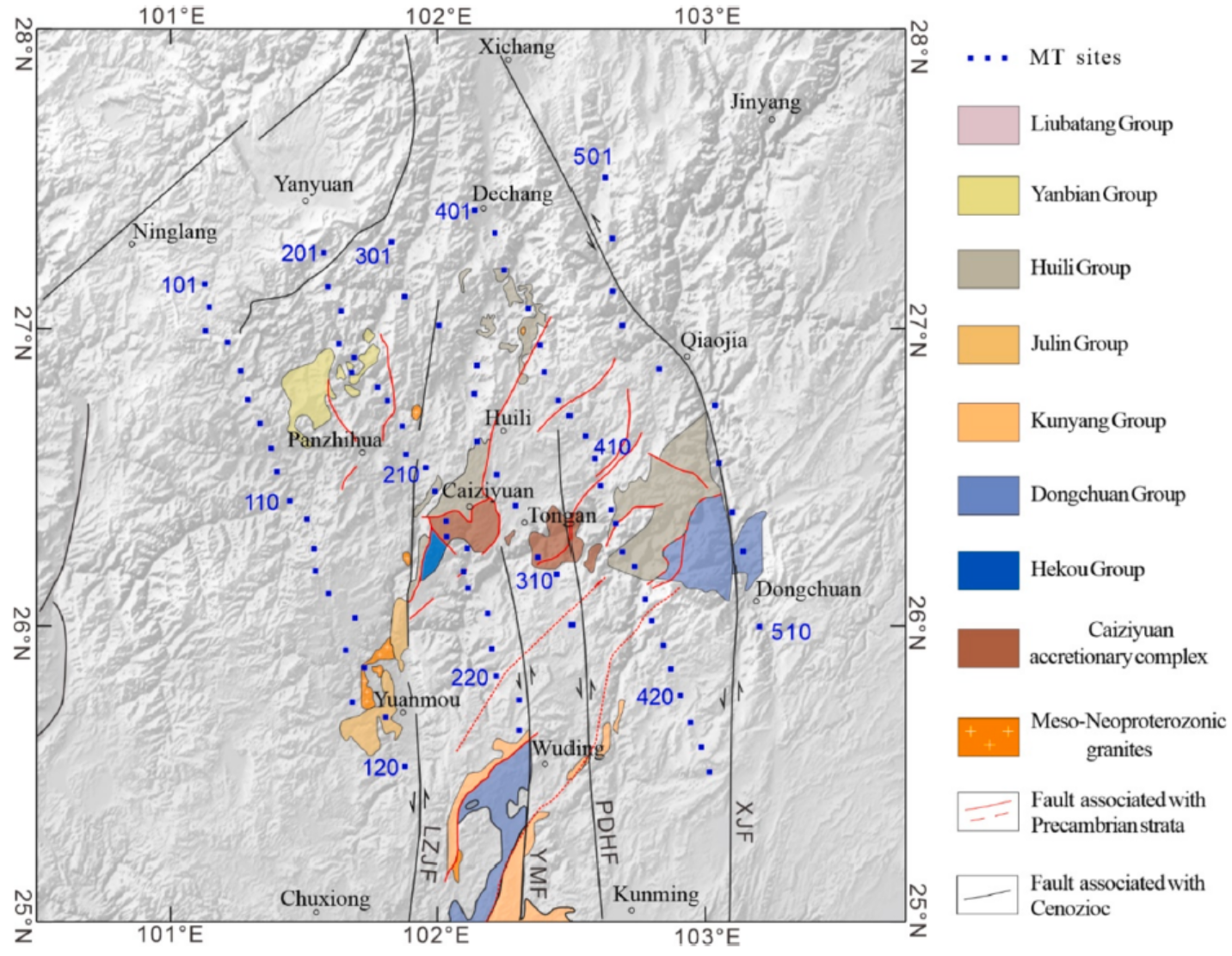

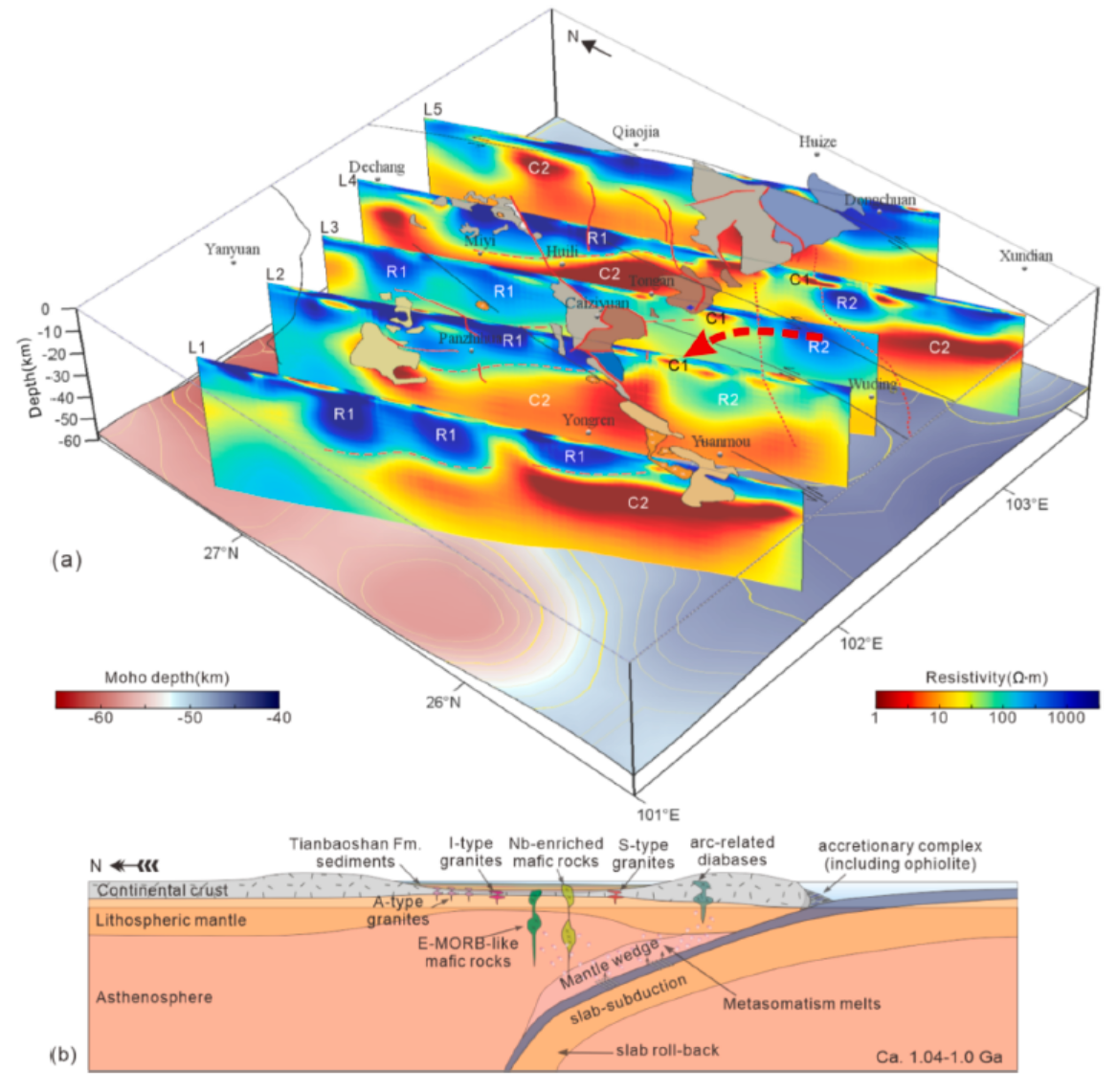

成都地调中心地球物理团队在菜子园—通安地区开展了三维大地电磁观测(图1),通过三维反演,获得的菜子园—通安地区的深度电阻率结构(图2)揭示出三个显著的电阻率异常特征:①菜子园—通安增生杂岩南部的上地壳存在一个高导体(C1);②北部的中、上地壳为呈“阶梯状”向北延伸的高阻体(R1),③分布在整个区域中、下地壳的高导体(C2)。结合区域地质认识、岩石地球化学和地震观测等结果分析认为,C1可能源于在大洋盆地边缘的深海厌氧环境中形成的碳质物质和(或)硫化物残余,随后受到了扬子南微地块俯冲作用的影响;R1在深部向北逐步延伸,可能是由于俯冲作用过程,在被动大陆边缘形成的中—上地壳逆冲堆叠构造;进一步可能暗示了C1和R1是菜子园 —通安增生杂岩南部的扬子南微地块向北俯冲到了扬子北微地块之下的构造残留。这一发现加深了我们对扬子地块前寒武纪演化的理解,并有助于重建与罗迪尼亚超大陆相关的古地理框架。

图1 菜子园—通安地区大地电磁测深点分布图

图2 电阻率模型综合解释和构造模型图

致谢成都地调中心潘桂棠研究员和物化探所方慧研究员在行文过程中给予的指导和帮助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.precamres.2025.107772

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号