利用深俯冲折返高压变质岩准确限定昌宁-孟连原-古特提斯洋持续和闭合时限

特提斯洋的演化时限、过程、转换机制及伴随的陆块聚散过程是特提斯研究的前沿焦点。近日,中国地质调查局成都地调中心青藏高原地质研究团队通过对澜沧高压变质带中深俯冲折返变质岩的系统研究,创新的从变质岩的角度,以确凿的岩石学与年代学证据,准确限定了青藏高原东南缘昌宁-孟连特提斯洋的存续与最终闭合时间。

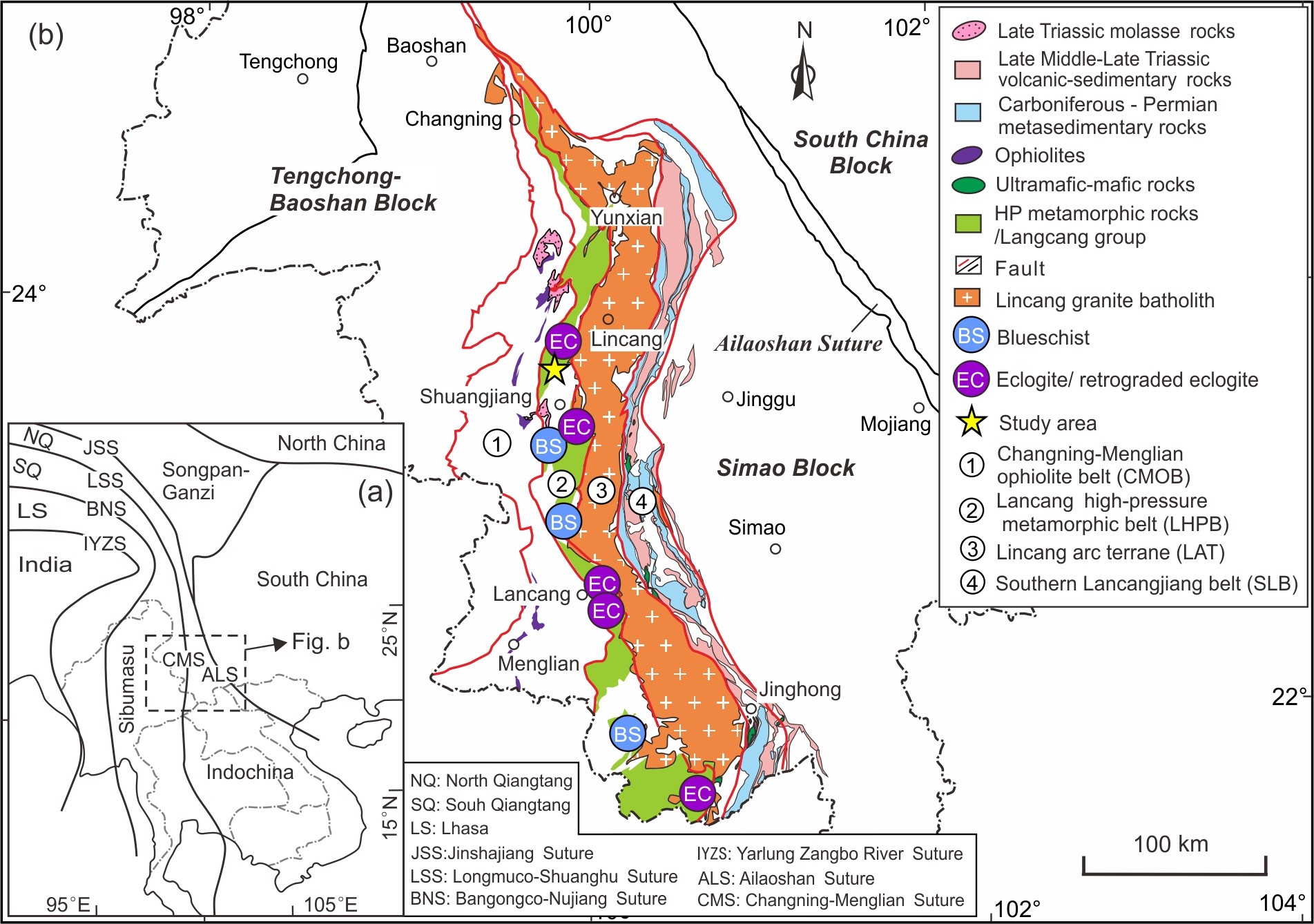

青藏高原东南缘昌宁-孟连古特提斯洋是冈瓦纳大陆(腾冲-保山地块)与泛华夏大陆(思茅地块)的分界线(图1),是重建特提斯构造域古地理格局与陆块聚散过程的关键带。传统观点认为,该带代表的是泥盆纪-中三叠世的古特提斯洋。然而,新的地质发现对其演化历史提出了疑问,其确切的“生、灭”时限存在争议。

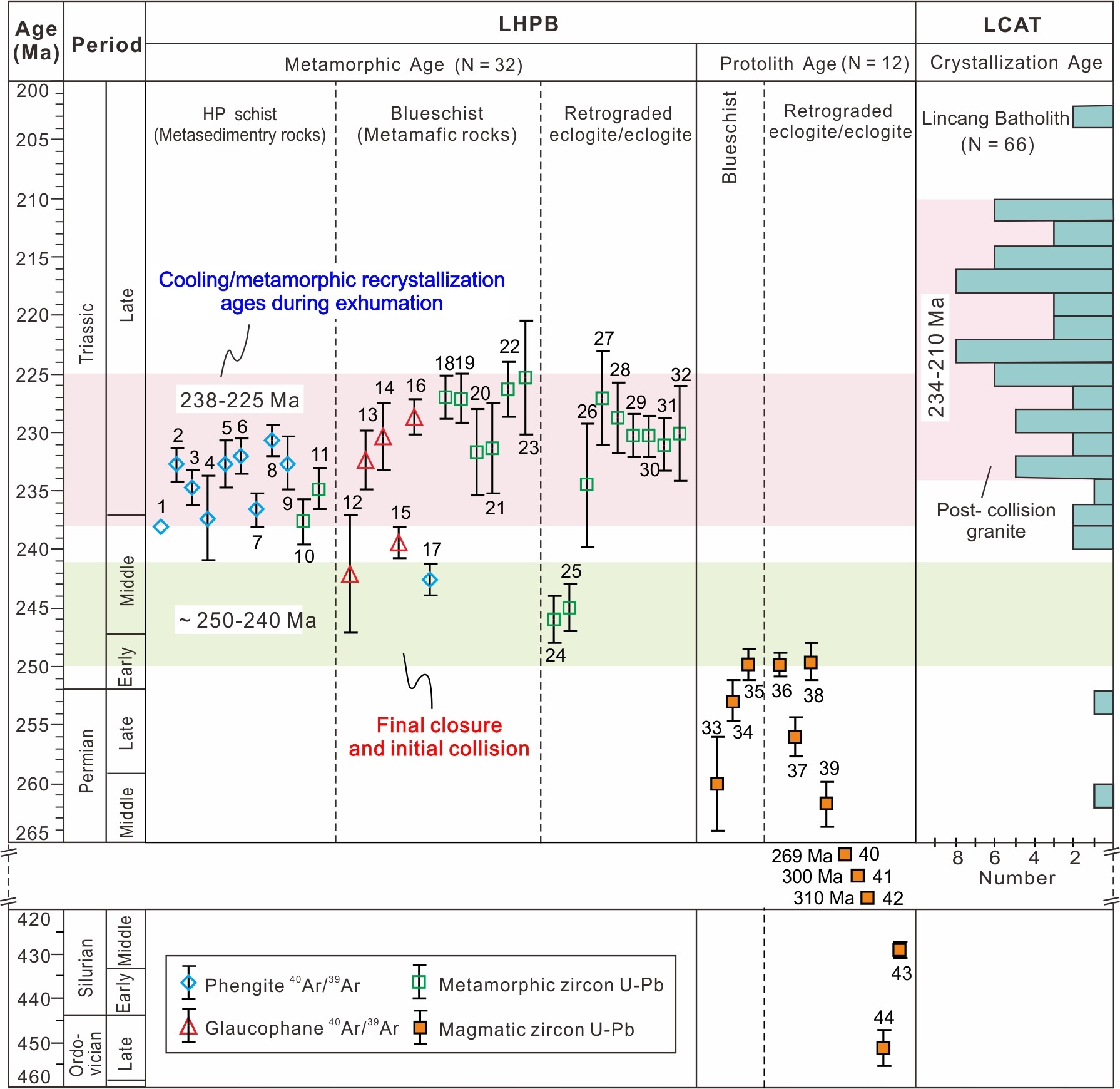

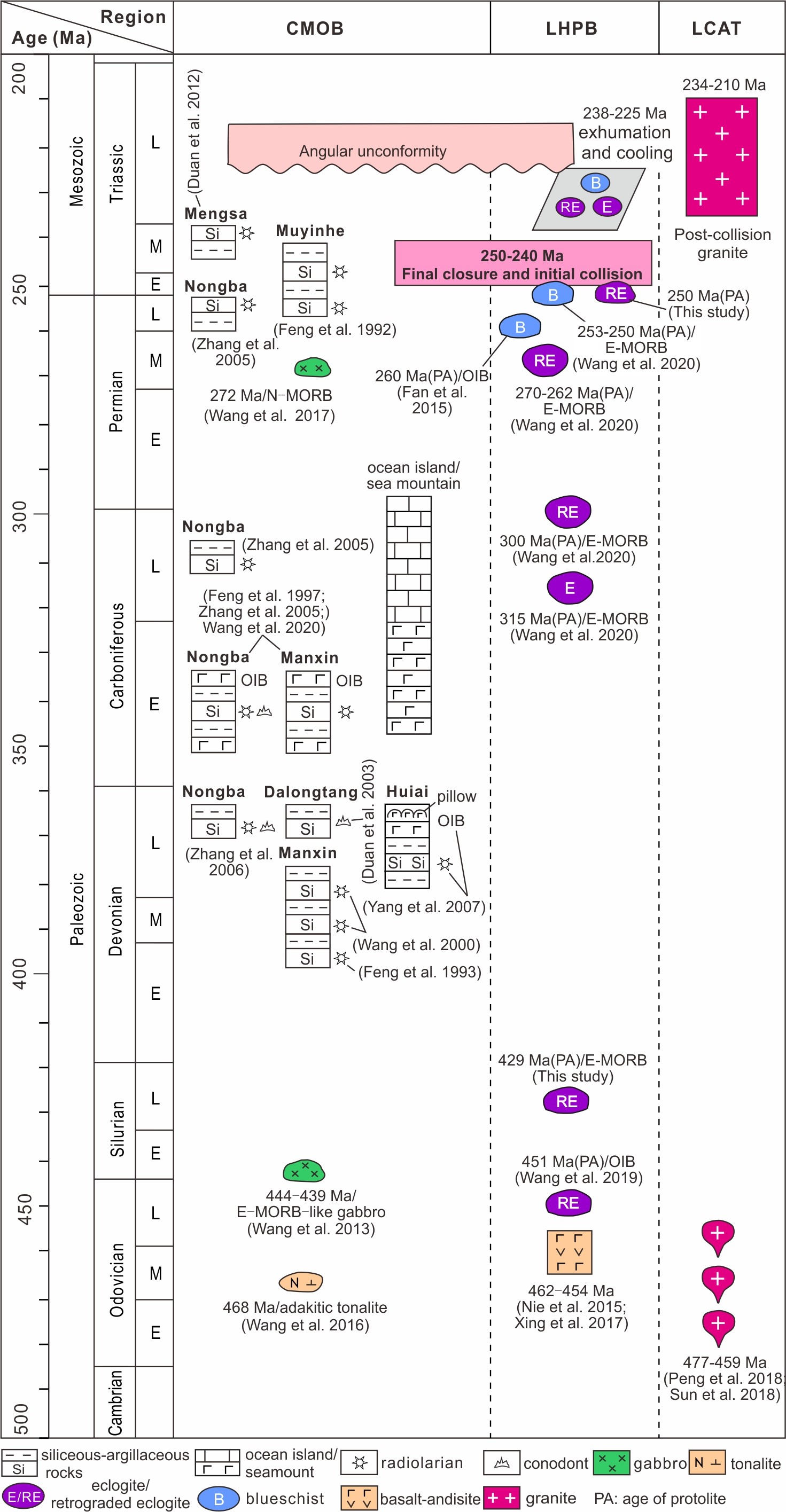

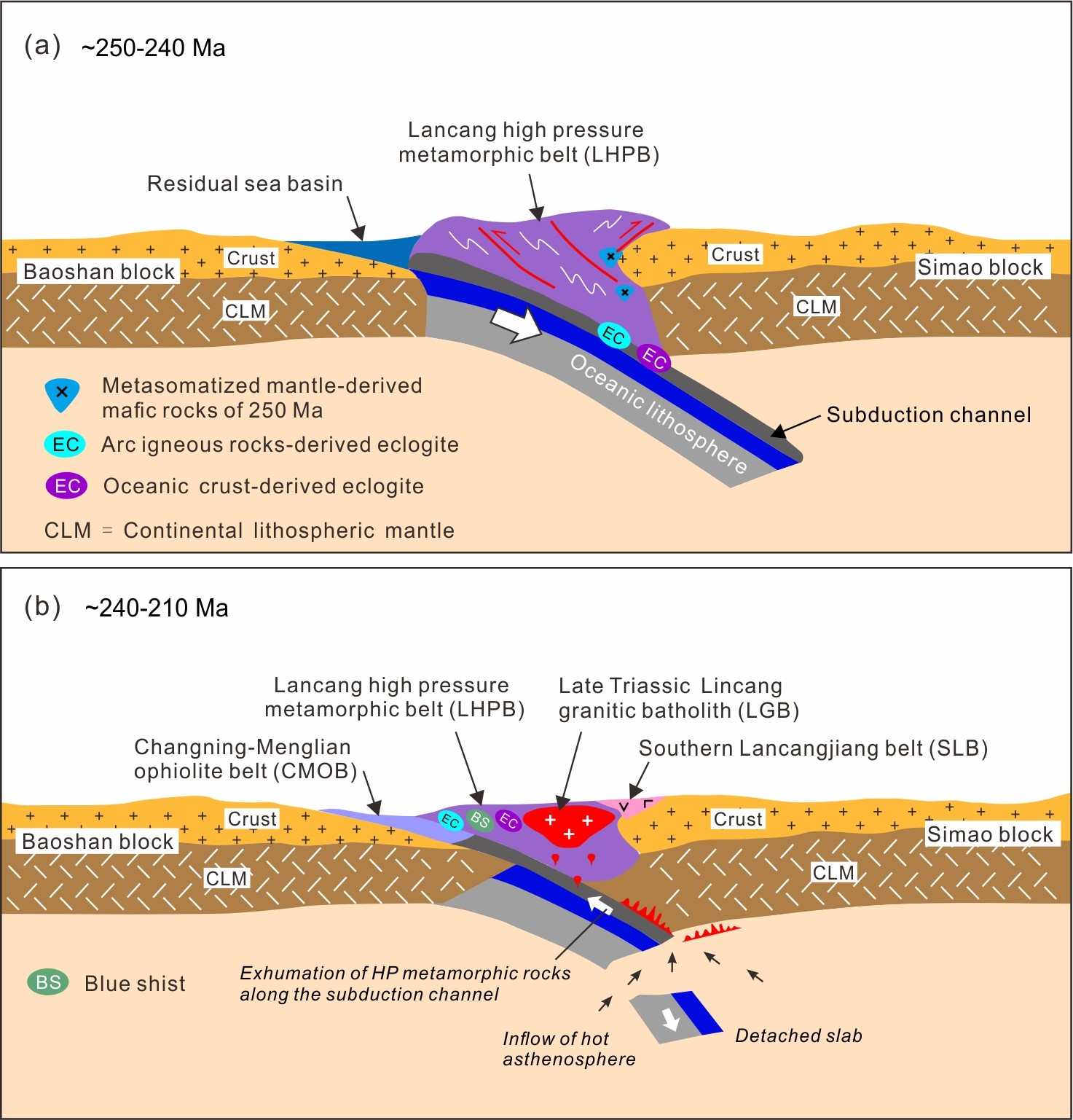

针对上述问题,研究团队对澜沧高压变质带退变榴辉岩开展了系统研究,取得了一系列新发现:(1)原岩时代与属性:勐库忙那退变榴辉岩的原岩是429 Ma±3 Ma E-MORB型洋壳,而根恨河退变榴辉岩的原岩为250 Ma±1 Ma弧型镁铁质岩。(2)变质时代及地质意义:忙那和根恨河退变榴辉岩锆石均具有岩浆核-变质边结构,变质边年龄分别为230 Ma±4 Ma和231 Ma±2 Ma,该年龄与其围岩多硅白云母40Ar/39Ar坪年龄232.6 Ma±2.2 Ma一致;锆石边部具有低Th/U比值、Eu负异常和平缓重稀土配分模式,边部有多硅白云母包裹体,部分锆石或边部具有筛状结构。锆石结构、微量元素特征及矿物包裹体证据,指示这些变质年龄记录的是板块折返过程中“减压、有流体”状态下的锆石变质生长/重结晶事件,而非榴辉岩相峰期变质作用。(3)大洋闭合准确时间:洋壳消亡殆尽之后最早陆壳型(弧型)高压变质岩的原岩年龄与早期变质年龄之间的时间范围为250~240 Ma,这一时间间隔是昌宁-孟连古特提斯洋闭合的最佳时间估计(图2)。(4)大洋存在时限:综合折返的洋壳型高压变质岩、早古生代蛇绿岩和岛弧型岩浆岩及早古生代沉积记录等多方面证据,揭示昌宁-孟连特提斯洋是存在于晚寒武世至二叠纪末期的大洋(图3)。该研究证实昌宁-孟连特提斯洋是一个从早古生代持续至二叠纪末的“原-古特提斯洋”,并于2.5~2.4亿年前最终闭合,随后发生了高压变质岩折返事件和后碰撞岩浆作用(图4)。这一突破性认识为重建东特提斯域的构造演化与古地理格局提供了新的、至关重要的约束,对深化理解全球特提斯构造动力学具有重大意义。

该研究成果发表于国际知名学术期刊Lithos (Wang D B,Zong K Q,Luo L,Tang Y,Wang B D,2025. Duration and final closure of the Changning-Menglian Paleo-Tethys Ocean in the southeastern Tibetan Plateau[J]. Lithos,514–515:108187. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2025.108187)。研究受中国地质调查局、国家自然科学基金委及中国地质大学(武汉)地质过程与成矿预测全国重点实验室基金联合资助。

图1 (a) 青藏高原东南缘构造格架图; (b) 西南三江造山带南段构造单元划分及高压变质岩分布

图2 澜沧高压变质带变质岩及临沧花岗岩基花岗岩年龄图

图3 (广义)昌宁-孟连带蛇绿岩、深水沉积岩、高压变质岩及俯冲相关岩浆岩时空分布图

图4 昌宁-孟连原-古特提斯洋俯冲闭合及后续构造演化示意图

(青藏高原地质研究室 王冬兵 供稿)

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号